蓄電池事業領域における取組み拡大に向けた協業について

再生可能エネルギーで

世界を変える。

CO2OSは再生可能エネルギー業界の

テクニカルプロフェッショナルカンパニーです

気候変動リスク、地球温暖化の主原因である二酸化炭素(CO2)の問題を克服する(Overcome)。

私たちは、社名にそんなミッションを掲げています。

今、大きな変革のときを迎えている再生可能エネルギー業界。

地球環境を守り、人々の暮らしに貢献していくために

CO2OSは再生可能エネルギーの課題を解決するスペシャリストとして

最高基準の技術とサービスをトータルで提供し、皆さまとともに未来へ向けて歩み続けます。

CO2OSのご紹介

発電所評価技術で

国内No.1の実績

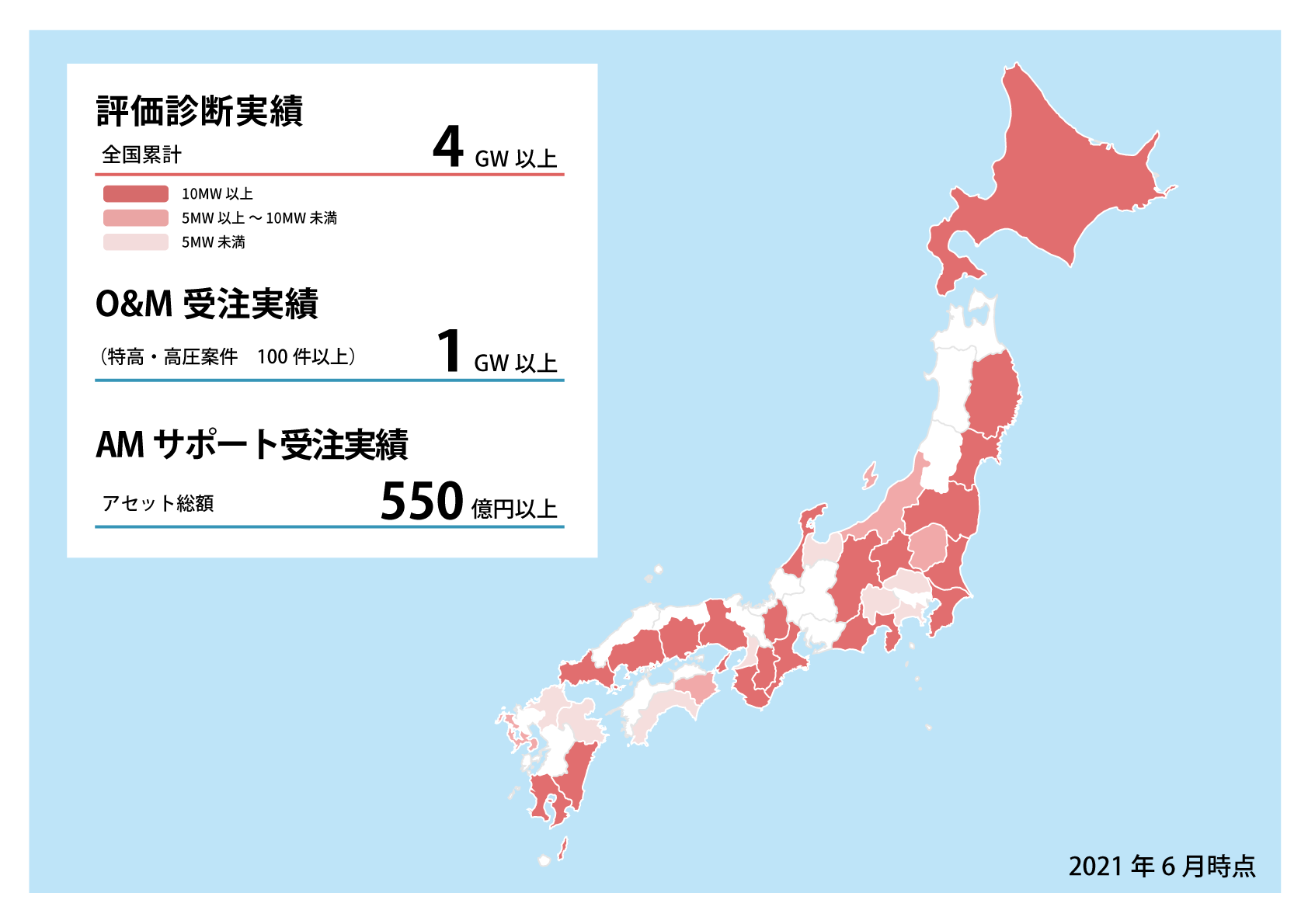

CO2OSは太陽光発電所の評価技術において日本シェアNo.1となる4GW以上の実績を誇り、各種ガイドラインのWGリーダーを務め、大手発電事業者の欠くべかざるパートナーとして様々な領域で活躍しています。

リスクの見極めを得意とする

課題ソリューションカンパニー

発電所の資産価値向上、収益力向上を達成するためにリスクの見極めとコントロールを主眼において、発電所に潜む多くのトラブルを解決し、課題解決のスペシャリストとしてサービスを提供しています。

圧倒的な信頼と実績

日本を代表する大手ユーティリティカンパニーや電力会社、金融機関からの信頼も厚く、日本の再エネの長期安定電源化に向けた研究開発、共同プロジェクトを推し進めています。

サービス

実績

主要取引先※敬称略、順不同

- 関西電力株式会社

- 大阪ガス株式会社

- 国立研究開発法人産業技術総合研究所

- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

- 三井住友信託銀行株式会社

- 東芝エネルギーシステムズ株式会社

- 大和エナジー・インフラ株式会社

- 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社

- カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社

- 電源開発株式会社

- 東急不動産株式会社

- 東急不動産キャピタルマネジメント株式会社

- 丸紅株式会社

- エネクス・アセットマネジメント株式会社

- 伊藤忠エネクス株式会社

- ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社

- 株式会社谷澤総合鑑定所

- PAG Renewables Facilities合同会社

- タカラアセットマネジメント株式会社

- 株式会社日本政策投資銀行

- 株式会社三菱総合研究所

- 東京センチュリー株式会社

- 株式会社東京エネシス

- 東洋エンジニアリング株式会社

- バンプーパワージャパン株式会社

- AMP Solar Japan株式会社・アール・エス・アセットマネジメント株式会社

- BayWa r.e. Japan株式会社

- 三井物産プラントシステム株式会社

- 株式会社ミナトマネジメント

- 株式会社りそな銀行

- リコージャパン株式会社

- リニューアブル・ジャパン株式会社

ほか

会社情報

ACCESS

本社オフィス